(251) Wer aber

noch frische Weihung an sich hat, und das damalige vielfältig geschaut, wenn

der ein gottähnliches Angesicht erblickt oder eine Gestalt des Körpers, welche

die Schönheit vollkommen darstellen: so schaudert er zuerst, und es wandelt ihn

etwas an von den damaligen Ängsten, hernach aber betet er sie anschauend an wie

einen Gott und fürchtete er nicht den Ruf eines übertriebenen Wahnsinnes, so

opferte er auch, wie einem heiligen Bilde oder einem Gotte, dem Liebling. Und

hat er ihn gesehen, so überfällt ihn wie nach dem Schauder des Fiebers

Umwandlung und Schweiß und ungewohnte Hitze. Durchwärmt nämlich wird er, indem

er durch die Augen den Ausfluß der Schönheit aufnimmt, durch welchen sein

Gefieder gleichsam begossen wird. Ist er nun durchwärmt, so schmilzt um die

Keime des Gefieders hinweg, was schon seit lange verhärtet sie verschloß und

hinderte hervorzutreiben. Fließt aber Nahrung zu, so schwillt der Kiel des

Gefieders, und treibt hervorzutreten aus der Wurzel überall an der Seele, denn

sie war ehedem ganz befiedert. Hiebei also gährt alles an ihr und sprudelt auf,

und was die Zahnenden an ihren Zähnen empfinden, wenn sie eben ausbrechen,

Jucken und Reiz im Zahnfleisch, eben das empfindet auch die Seele dessen, dem

das Gefieder hervorzubrechen anfängt, es gährt in ihr, und juckt sie, und

kitzelt sie, wenn sie das Gefieder heraustreibt. Wenn sie also auch die

Schönheit des Knaben sehend und die davon ausströmenden und sich losreißenden

Teile, die deshalb Reize heißen, in sich aufnehmend den Reiz befruchtet und

erwärmt wird: so hat sie Linderung der Schmerzen und ist froh. Ist sie aber

getrennt von ihm und wird trocken: so hemmen wieder die Mündungen jener

Auswege, wo das Gefieder durchbricht, indem sie sich zusammenschrumpfend

schließen, den Trieb des Gefieders. Dieser also mit dem Reiz eingeschlossen

hüpft wie die schlagenden Adern, und sticht überall gegen die ihm bestimmten

Öffnungen, so daß die ganze Seele von allen Seiten gestachelt umherwütet und

sich abängstet; hat sie aber wieder Erinnerung des Schönen, so frohlockt sie.

Da nun beides so mit einander vermischt ist, bangt sie sich über einen so

widersinnigen Zustand, und aus dieser Unruhe gerät sie in Geistesverwirrung,

und bei diesem Wahnsinn kann sie weder des Nachts schlafen, noch bei Tage

irgendwo ausdauern, sondern sehnsüchtig eilt sie immer dahin, wo sie den, der

die Schönheit besitzt, zu erblicken hofft. Hat sie ihn nun gesehen, und sich

neuen Reiz zugeführt: so löst sich wieder auf, was vorher verstopft war; sie

erholt sich, indem Stiche und Schmerzen aufhören, und kostet wieder für den

Augenblick jene süßeste Lust. (252)

Der Tod in Venedig

Thomas Mann

Décadence / Fin de Siècle

Tristan

Vorbereitung für die Abschlussprüfungen

Dienstag, 24. März 2015

Platon: Phaidros, 251

Labels:

Der Tod in Venedig,

Phaidros,

Platon,

Thomas Mann

Montag, 23. März 2015

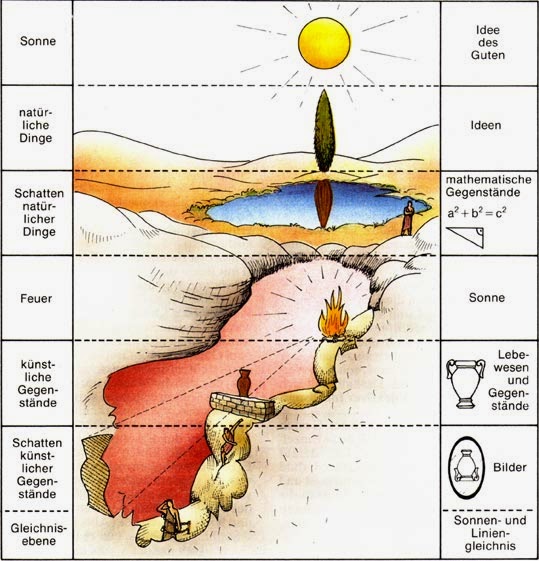

Höhlengleichnis aus Platons ›Politeia‹

Höhlengleichnis, Philosophie:

ein von Platon (›Staat‹, 7. Buch) verwendetes Gleichnis zur

Verdeutlichung der verschiedenen menschlichen Erkenntnisstufen. In einer Höhle

erblicken gefesselte Menschen auf eine Wand projizierte Schatten von

Gegenständen, die hinter ihrem Rücken außerhalb der Höhle, durch ein Feuer

beleuchtet, vorbeigetragen werden.

1. Wissensstufe: Die Bilder werden für die Realität

gehalten.

2. Stufe: Ein Mensch befreit sich und durchschaut den

illusionären Charakter seiner bisherigen Annahmen, hält aber die Situation in

der Höhle für die Realität.

3. Stufe: Er verlässt die Höhle und erkennt die

Wirklichkeit.

Das Höhlengleichnis soll zeigen, dass Erkenntnis möglich ist als

eine mit Selbstüberwindung und dem Risiko der Desorientierung verbundene, aber

Befreiung bringende mühevolle Arbeit. Da sie immer auf schon vorhandenen und

als solche zu durchschauenden Vormeinungen aufbaut, nennt Platon die Belehrung

(Erziehung) eine ›Kunst der Umkehr‹.

Die Phasen des Erkenntniserwerbs lassen sich in moderner

Terminologie beschreiben als 1) unkritische Dogmatisierung unreflektierter

Wahrnehmungs- und Denkgewohnheiten,

2) partiell-kritische Selbstorientierung,

3) total-kritische Begründung des Wissens. Mit jedem

Schritt wird eine neue Stufe der Emanzipation erreicht.

Quelle: Brockhaus - Die

Enzyklopädie: in 24 Bänden. 20., neu bearbeitete Auflage. Leipzig, Mannheim:

F.A. Brockhaus 1996-99. Unsere Online-Ausgabe enthält aktualisierte Artikel aus

der Brockhaus-Redaktion.

Verlag: © F.A. Brockhaus GmbH, Leipzig – Mannheim

Donnerstag, 19. März 2015

Prüfungstexte vorbereiten

Bei der 15-minütigen mündlichen Prüfung geht es darum, dass Sie in angemessener Dichte und Differenziertheit autonom und geordnet über einen literarischen Text reden können. Allenfalls wird Ihnen mit Fragen geholfen, aber wenn Sie sich auf die Fragen verlassen, laufen Sie Gefahr, die Kontrolle aus der Hand zu geben. Vielleicht werden dann Aspekte gefragt, zu denen Sie nicht viel zu sagen haben. Das kann verunsichermn und den Ablauf der Prüfung unangenehm machen.

Die Handlung und deren Ablauf zu kennen, wird vorausgesetzt, ebenso, dass man anhand eines Textauszugs erkennt, aus welchem Werk er stammt. Figuren und Figurenkonstellation, Thematik und Problematik kommen ebenso zur Sprache wie Sprache, Gattung, Aufbau, Entwicklung (z.B. Spannungsbögen) Stärken und Schwächen des Werks (aus Ihrer Sicht). Das subjektive Empfinden wird aber erst dann angesprochen, wenn der analytische Zugang zufriedenstellend war, vorher nicht.

1. Sekundärtexte

Lesen Sie Sekundärtexte, aber nicht solche, die sich nur mit der Handlung befassen oder die nur werten.

Eine gute Übersicht über die gesamte Handlung beinhaltet sämtliche wichtigen Figuren.

Erstellen Sie also auch eine Übersicht über die Figuren und deren Verhältnis zueinander.

Suchen Sie nach Sekundärtexten, in denen die Sprache einer Autorin oder eines Autors analysiert oder beschrieben wird. Lernen Sie taugliche Begrifflichkeiten, um in der Prüfung Fragen nach der Eigenart und Qualität der literarischen Sprache eines Werks beantworten können. Hier geht es z.B. um spezifische Eigenarten wie Wortschatz, Rhythmus, Figurenrede & Erzählerrede, Wirkung

Bei zeitgenössischen Autoren finden Sie im Netz Rezensionen von Zeotungen und Blogs. Lesen Sie diese mit einem wachen Auge, d.h. übernehmen Sie auch hier analytische Zugänge und Begriffe, um zum Beispiel die Wirkung eines Texts oder seine Themen auf den Punkt bringen zu können.

2. Verknüpfung mit der eigenen Lektüre

Stellen Sie sicher, dass Sie die Inhalte von Sekundärtexten mit der eigenen Lektüre verknüpfen können. Sie auswendig hersagen zu können, genügt nicht, im Gegenteil, Sie bringen sich damit in Schwierigkeiten. Erst wenn Sie anschaulich machen können, wie sich das bei einemText auswirkt oder an welchen Beispielen man das festmachen kann.

Die Handlung und deren Ablauf zu kennen, wird vorausgesetzt, ebenso, dass man anhand eines Textauszugs erkennt, aus welchem Werk er stammt. Figuren und Figurenkonstellation, Thematik und Problematik kommen ebenso zur Sprache wie Sprache, Gattung, Aufbau, Entwicklung (z.B. Spannungsbögen) Stärken und Schwächen des Werks (aus Ihrer Sicht). Das subjektive Empfinden wird aber erst dann angesprochen, wenn der analytische Zugang zufriedenstellend war, vorher nicht.

1. Sekundärtexte

Lesen Sie Sekundärtexte, aber nicht solche, die sich nur mit der Handlung befassen oder die nur werten.

Eine gute Übersicht über die gesamte Handlung beinhaltet sämtliche wichtigen Figuren.

Erstellen Sie also auch eine Übersicht über die Figuren und deren Verhältnis zueinander.

Suchen Sie nach Sekundärtexten, in denen die Sprache einer Autorin oder eines Autors analysiert oder beschrieben wird. Lernen Sie taugliche Begrifflichkeiten, um in der Prüfung Fragen nach der Eigenart und Qualität der literarischen Sprache eines Werks beantworten können. Hier geht es z.B. um spezifische Eigenarten wie Wortschatz, Rhythmus, Figurenrede & Erzählerrede, Wirkung

Bei zeitgenössischen Autoren finden Sie im Netz Rezensionen von Zeotungen und Blogs. Lesen Sie diese mit einem wachen Auge, d.h. übernehmen Sie auch hier analytische Zugänge und Begriffe, um zum Beispiel die Wirkung eines Texts oder seine Themen auf den Punkt bringen zu können.

2. Verknüpfung mit der eigenen Lektüre

Stellen Sie sicher, dass Sie die Inhalte von Sekundärtexten mit der eigenen Lektüre verknüpfen können. Sie auswendig hersagen zu können, genügt nicht, im Gegenteil, Sie bringen sich damit in Schwierigkeiten. Erst wenn Sie anschaulich machen können, wie sich das bei einemText auswirkt oder an welchen Beispielen man das festmachen kann.

Dienstag, 17. März 2015

Fragen zu S. 25-40

2. »Dieses seltsame Fahrzeug […] der erschlaffendste Sitz der Welt ist?« (S. 27, siehe auch S. 29)

Die ganze Überfahrt in der Gondel bietet Verweise, die für die gesamte Erzählung interessant sind. Welche fallen Ihnen am meisten auf?

3. Auftritt Tadzio (32f): welche Beschreibungen fallen Ihnen am meisten auf oder gefallen Ihnen am besten? Begründen Sie Ihre Wahrnehmung.

4. Warum denkt Gustav von Aschenbach an Abreise und wieso entscheidet er sich letztlich dagegen? Suchen Sie nach relevanten Textstellen.

5. Er liebte das Meer aus tiefen Gründen […] Form des Vollkommenen.« (S. 38) Was fangen wir mit dieer Passage an? Warum könnte sie interessant sein?

6. »[E]r stellte das Göttlich-Nichtssagende in menschliche Beziehung« (S. 39) Was ist damit gemeint?

Abonnieren

Posts (Atom)